想要保持年輕,提升全面活動力,光靠跑步和騎自行車是不夠的。為了抵抗逐漸衰退的肌肉功能,阻力訓練 (Resistance Training, RT) 是不可或缺的運動菜單。肌肉功能的完整 (包括爆發力、耐力、肌力) 讓一個人可以擁有健康富足的晚年,除了維持行動自如之外,還能夠自己照顧好自己,保有生活品質與幸福感。

衰老與肌肉功能的逐漸下降有密切關聯,主要導因於肌肉質量減少(即肌少症)、快縮肌纖維萎縮以及運動單元的活化減少。其中,肌肉爆發力下降還與肌肉活化延遲(即肌肉對神經刺激的反應變慢)以及神經肌肉反射減弱有關,這些因素都會增加受傷和跌倒的風險。為了抵抗動作退化,阻力訓練已被研究證實是一種有效對抗肌少症及其他與年齡相關的神經肌肉退化的方法,能夠同時提升肌肉功能與日常動作表現。

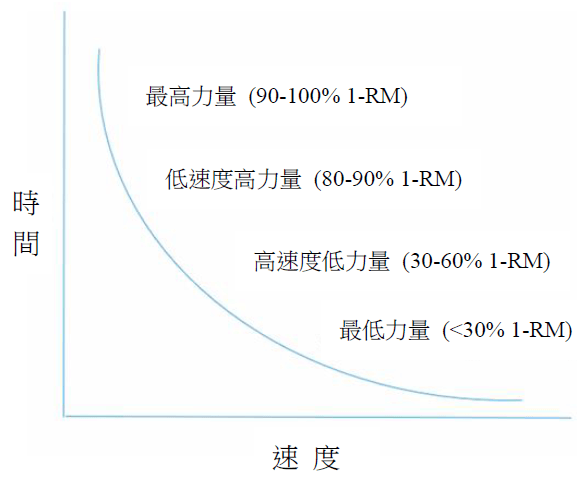

設計阻力訓練的前提:善用力量-速度曲線

如下圖的曲線顯示,當力量增加時速度減少,反之亦然,而阻力訓練計畫可以參考這條曲線的不同端點進行。

受訓者可以使用高速度低力量的訓練方式,以較輕的負重(約 30%–60% 1-RM)進行快速的向心收縮訓練,例如以最快速度拋擲 1–2 公斤的藥球;或是使用低速度高力量的訓練方式,以較重的負重(約 80%–100% 1-RM)進行較慢 (自然導致) 的向心收縮,約2-3秒完成,例如推/拉重物。一般來說,20%–80% 1-RM的強度範圍皆能有效提升爆發力,但較高的強度 (50%–80% 1-RM) 將更有益於提升耐力與肌力。

年長者可以同時受益於上述兩種訓練方式,因為兩者對於日常生活活動都至關重要:高速度低力量訓練可以提升行走速度(在有限的秒數下安全通過人行道),而低速度高力量訓練可以改善搬運重物(從冰箱拿出將近兩公斤重的家庭號鮮奶,再倒進杯子內)的能力。因此,訓練計劃應包含這兩種類型的阻力訓練,若以增加肌肉質量為主要目標,或剛開始學習正確姿勢時,建議從較慢的訓練節奏開始。隨著訓練進展,當以提升動作反應為核心目標時,可以引入更快的重複節奏,並系統性地降低外在負重強度。

阻力來源要選擇機械引導或是自由重量?

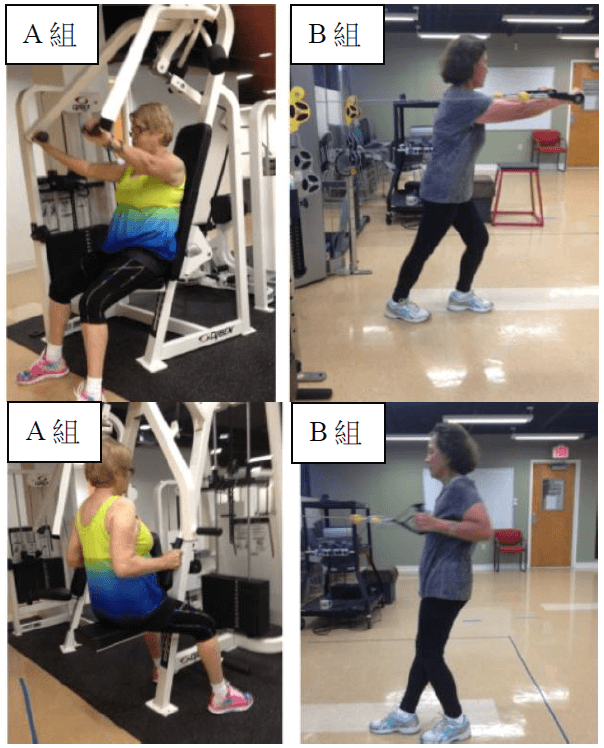

與機械引導相比,自由重量訓練會激活更多肌群,並考驗更高的穩定性,是否因此自由重量訓練更能有效地提升肌力與功能性表現呢? 一份2016年的研究將29名65歲以上、無訓練經驗的健康年長者分成A、B兩組,訓練方式如下圖所示 :

研究結果顯示,兩種訓練方式皆能顯著提升肌肉爆發力、功能性表現及日常生活能力,但坐式機械引導訓練更能提升上半身肌力,而站立式滑輪訓練則更能改善功能性表現(例如坐站轉換和搬提鍋具)。最後研究給出一個關鍵性的總結:自由重量與機械式訓練都能有效提升肌肉爆發力與功能性表現,但若期望讓訓練效果真實反映在日常生活中,自由重量訓練可能是更好的選擇。

為了確保安全並協助初學者學習正確動作,建議可以先從機械引導開始,再逐步過渡到自由重量訓練。當肌肉功能與動作能力逐漸進步後,再嘗試不同的訓練組合,並從中選擇最喜歡且能安全執行的方式。

結合阻力訓練與增強式訓練(Plyometrics),讓肌肉功能再提升

增強式訓練(Plyometric Training)需要快速的肌肉收縮,一旦結合阻力訓練的概念,將更全面地提升年長者的肌肉爆發能量,讓年長者能夠在爬樓梯時迅速施力,或及時調整身體姿勢以避免跌倒。根據2012年的研究證實,增強式訓練在肌肉活化、反應時間、爆發能量及功能性表現方面皆優於傳統阻力訓練。此外,若將發力率(註1)和牽張-縮短循環(註2)的概念應用於增強式訓練,將更能提升訓練效果。

然而,增強式訓練並不適合一開始就併入運動菜單當中,待受訓者建構好基本的肌力及平衡力才可以逐漸加入訓練計劃。一些適合年長者的增強式訓練,包括下蹲跳、跳箱、單腳跳、投擲藥球等,不僅能增強肌肉功能且更能提升運動動機。

註:

- 發力率(Rate of Force Development, RFD):代表肌肉力量快速動員的能力。

- 牽張-縮短循環(Stretch-Shortening Cycle, SSC):肌群先進行牽拉伸長的離心收縮後,再進行肌肉縮短的向心收縮。

參考文獻

Bryan J. G., Zachary M., Jeremy D., & Len K. (2022). Benefits of power training for the elderly population. ACSM's Health & Fitness Journal,26(6), 12-17. https://doi.org/10.1249/FIT.0000000000000816

Lavin, K. M., Roberts, B. M., Fry, C. S., Moro, T., Rasmussen, B. B., & Bamman, M. M. (2019).

The importance of resistance exercise training to combat neuromuscular aging. Physiology

(Bethesda, Md.), 34(2), 112–122. https://doi.org/10.1152/physiol.00044.2018

Balachandran, A., Martins, M. M., De Faveri, F. G., Alan, O., Cetinkaya, F., & Signorile, J. F.

(2016). Functional strength training: Seated machine vs standing cable training to improve

physical function in elderly. Experimental Gerontology, 82, 131–138.

https://doi.org/10.1016/j.exger.2016.06.012

Correa, C. S., LaRoche, D. P., Cadore, E. L., Reischak-Oliveira, A., Bottaro, M., Kruel, L. F.,

Tartaruga, M. P., Radaelli, R., Wilhelm, E. N., Lacerda, F. C., Gaya, A. R., & Pinto, R. S. (2012).

3 Different types of strength training in older women. International Journal of Sports

Medicine, 33(12), 962–969. https://doi.org/10.1055/s-0032-1312648

加入會員看更多